Особенности картирования мощных разрывных нарушений методом электромагнитной эмиссии

Существующая проблема. В работе рассмотрена существующая проблема обработки данных электромагнитных импульсов (ЭМИ), регистрируемых в горных выработках, и их интерпретации. Авторами предположена зависимость амплитуды аномалий от геологических параметров массива горной породы и мощности тектонического нарушения. Для решения поставленной задачи был выбран объектом исследований Саамский разлом (Россия, Мурманская область).

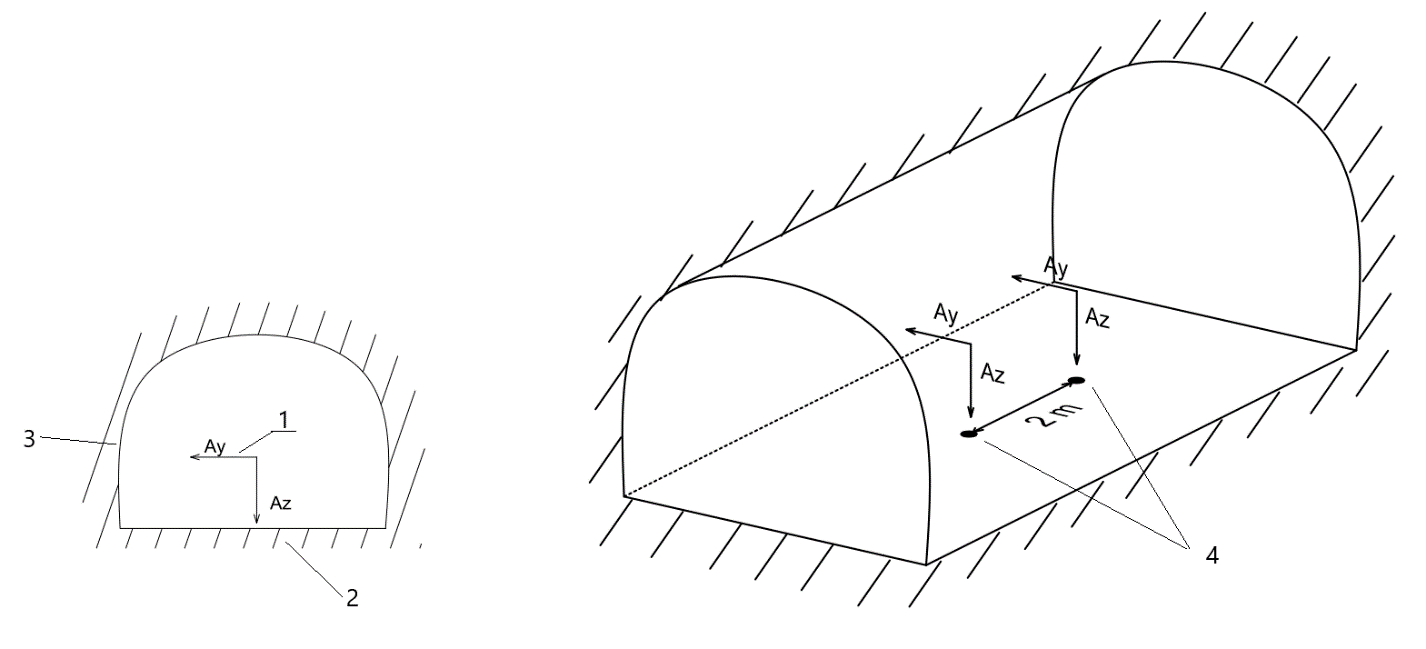

Методология исследования. Объектом исследования был выбран Хибинский массив. Данный массив является щелочным массивом центрального типа, сырьевым источником фосфора, титана, высокоглиноземистых минералов и редких элементов. Были проведены полевые испытания, на глубине 300 м от дневной поверхности вкрест простирания тектонического нарушения, в результате которых были получены значения отклонений магнитной составляющей естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ). В результате эксперимента, включающего в себя измерения в 61 точке, были получены вариации значение Az и Ay, при этом из 3 значений, записанных в каждой точке профиля для Az и Ay, для дальнейшего анализа использовались минимальные и средние значения. На рисунке 1 представлена схема измерений.

Для визуализации результатов измерений и оценки эксперимента в целом, авторами было проведено моделирование аномальных значений поля в программном продукте AutoCAD. Было проведено исследования геологической структуры массива с разлом и проведен теоретический анализ шести участков в массиве, для которых была рассчитана величина их емкости при глубине зондирования 10 м.

Рис. 1. Схема проведения измерений в выработке: 1- направления магнитного момента антенны (направление измерения); 2- почва выработки; 3 – бок выработки; 4 – точки замеров

Детали исследования. Горная порода запасает электромагнитную энергию, и при изменении напряженно- деформированного состояния под воздействием природных или техногенных факторов в ней будут генерироваться электромагнитные импульсы, высвобождающие запасенную электромагнитную энергию. Поток энергии будет изменяться в зависимости от состояния массива. При отсутствии деформаций в точке наблюдения параметры электромагнитного поля будут постоянны, либо будут колебаться в некотором диапазоне Δ до 20% от фона. На основе многолетних исследований условным фоном принимается мода выборки. При активизации тектонических процессов результирующее электромагнитное поле будет изменяться и может в разы превышать так называемое фоновое значение. При этом следует отметить, что наличие водопритока/обводненности горных пород вызывает усиление регистрируемого сигнала, что в рамках данного исследования оказывает благоприятное воздействие за счет усиления контрастности получаемых графиков.

Следовательно, изменение параметров ЭМП свидетельствует о вероятности существования опасных геодинамических процессов в областях, в которых показатели поля отличаются от фонового значения. Параметры этого поля будут коррелировать не только с физическими процессами в литосфере, но также и c электромагнитными характеристиками горной породы. К параметрам, описывающим электромагнитное поле породы, относятся: плотность энергии электромагнитного поля, мощность электромагнитного поля, генерируемого трещиной, а также вектор Умова-Пойитинга.

Вышесказанное позволяет сделать два вывода. Во-первых, фоновое значение электромагнитного поля, которое как правило регистрируется как магнитная его составляющая, вероятнее всего может изменяться при возникновении динамического движения в массиве. Во-вторых, отклонения от фонового значения поля могут свидетельствовать о наличии трещин и разломов в массиве. Если же рассматривать совокупность микротрещин некоторого объема, разломы, участок массива между двумя крупными разломами с точки зрения электромагнетизма, то можно перейти от горно-геологических понятий к электротехническим.

Заключение. Авторами статьи был осуществлен переход от геологических параметров к электротехническим, что позволило упростить понимание закономерностей в аномальных значениях ЭМИ и тектонического строения массива горных пород. При этом в отличие от большинства известных исследований, в качестве основы для этого перехода использованы измерения, полученные не в лабораторных условиях, а в полевых.

Выполненные в данном исследовании расчеты подтвердили предположение авторов, о том, что чем больше мощность тектонического нарушения, тем менее контрастными аномалиями в сигнале ЭМИ оно картируется. Таким образом, ранее использованный прецедентный подход картирования активных тектонических нарушений посредством выявления высококонтрастных пиков средних амплитуд не работает с тектоническими нарушениями большой мощности. Это наглядно доказывается как экспериментом, в ходе которого установлено, что менее активная ветвь разлома картируется более высококонтрастными пиками, так и расчетами емкостей отдельных участков. Для достоверного выделения мощных нарушений при отсутствии возможности проведения визуального контроля в будущем необходимо доработать методику измерения или обработки регистрируемых сигналов.