Особенности мониторинга нефтяных разливов на водной поверхности в Арктическом регионе Российской Федерации

Текущее состояние. В последние десятилетия наблюдается быстрый рост темпов нефтедобычи на шельфе, в частности в арктическом регионе Российской Федерации. Данный факт вызывает повышенное беспокойство по поводу возможного возникновения разливов нефти в воды Мирового океана. Эта проблема сегодня особенно актуальна и важна, так как загрязняющие вещества оказывают разрушительное воздействие на мировую морскую биосферу, экономику региона и жизнедеятельность человека. В этой связи необходимо использовать эффективные и надежные методы и приборы по оперативному обнаружению нефтяных разливов для их локализации и устранения впоследствии. Оперативное и эффективное обнаружение нефтяного загрязнения на поверхности воды возможно с помощью применения современных методов дистанционного мониторинга.

Решаемая научная проблема. В сложных арктических условиях из-за сурового климата и покрытой льдом водной поверхности использование стандартных приборов визуального контроля нефтяных разливов почти невозможно. Авторы статьи предположили, что комбинирование различных датчиков, работающих в составе автоматизированного комплекса по дистанционному мониторингу поверхности воды вокруг нефтяной платформы, будет способствовать постоянному, всепогодному мониторингу нефтяных загрязнений даже при условиях формирования ледяного покрова на водной поверхности.

Перед авторами стояла задача: рассмотреть особенности применения различных методов как по отдельности, так и при их комбинировании, и в конечном итоге определить комбинацию наиболее эффективных инструментов и методов мониторинга.

Методы исследования. В основу сравнительного анализа методов и инструментов положены материалы конференций (официальные документы, тексты докладов, презентации и резюме выступлений участников), а также массив русскоязычных и англоязычных научных публикаций (периодические издания, посвященные разливам нефти в Арктике, включая отдельные специализированные выпуски журналов, сборники статей), материалы журнала «Записки Горного института».

В работе были использованы методы сравнительного анализа, синтеза и дедукции, принципы системного подхода, а также табличные и графические методы.

Критериями оценки лучших методов мониторинга нефтяных разливов при проведении сравнительного анализа были:

- Скорость (своевременное обнаружение разлива и быстрое оповещение о происшествии);

- Точность (высококачественные, близкие к реальности данные мониторинга);

- Универсальность (возможность использовать этот метод везде, в любых условиях: на земле, на воде и т.д.);

- Экономическая эффективность (дешевизна метода, не в ущерб его качеству);

- Отдельные имеющиеся положительные стороны метода.

Детали исследования. В настоящее время существует множество методов мониторинга нефтяных разливов на суше и на поверхности воды. Ниже описаны наиболее часто используемые методы и приборы.

Существует два типа методов мониторинга, которые используются во всем мире: лабораторные (физико-химические) и натурные.

Среди основных физико-химических методов выделяют:

- Гравиметрический анализ;

- Инфракрасная спектрометрия;

- Анализ методом флуоресцентной спектроскопии;

- Газохроматографический анализ.

Среди основных средств удаленного мониторинга можно выделить:

- Воздушные суда;

- Беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

- Спутники;

- Радары.

Учитывая основные критерии сравнительного анализа, описанные выше, в результате в качестве наиболее эффективного метода мониторинга морской поверхности был определён радиолокационный метод. Данный метод предлагается реализовать с помощью использования радара в составе автоматизированного комплекса по мониторингу нефтяных загрязнений водной поверхности, который предлагается расположить на нефтяной шельфовой платформе.

Для увеличения объёма информации о разливе (толщина нефтяной плёнки, химический состав нефтепродуктов) и для повышения качества радиолокационных изображений необходимо использовать симбиоз сразу нескольких методов и инструментов дистанционного мониторинга:

- Для визуального контроля водной поверхности используют телевизионные камеры. Персонал шельфовой платформы может оперативно отслеживать текущую ситуацию, просматривая видеотрансляцию в режиме реального времени;

- Использование цифровой камеры позволяет получить фотографии с максимальным разрешением, которые затем могут быть подвергнуты спектрометрической обработке для выявления проблемных участков (например, коррозия, чрезмерный нагрев и т.д.);

- Место разлива нефти может быть обнаружено с помощью съемки в инфракрасном спектре, так как участки с нефтью будут производить больше теплового излучения и отобразятся на кадрах в других оттенках в сравнении с водой.

Анализ показал, что ни один датчик кроме радара не способен обнаружить нефть под ледяным покровом.

Перспективные системы мониторинга, вероятно, будут использовать комплекты различных датчиков, работающих с различных положений относительно разлива: под, на и над поверхностью льда, чтобы обеспечить получение максимума информации для обнаружения нефти при обледенении поверхности воды в разное время суток.

На рисунке 1 представлены прогнозируемые эксплуатационные характеристики используемых устройств на основе результатов лабораторных исследований и компьютерного моделирования.

Оценка "P" указывает на то, что есть условия, при которых ожидается, что система будет работать, и другие условия, при которых ожидается, что она не будет работать.

Оценка "Р2" означает, что пока нельзя дать полную оценку эффективности.

N/A означает, что датчики не подходят для данной ситуации, например, для использования датчиков подо льдом для поиска нефти на поверхности.

Рисунок 1 - Прогнозируемые эксплуатационные характеристики используемых устройств на основе результатов лабораторных исследований и компьютерного моделирования

Для всех приведенных датчиков существуют ограничения по использованию. Например, для правильного функционирования пассивных оптических систем необходимо достаточное освещение. Их эффективность также будет зависеть от площади нефтяного пятна, толщины слоя нефтяного разлива, и слоя льда под или над нефтяным пятном. Для высокоэффективных тепловых инфракрасных датчиков необходимо, чтобы дневного света было достаточно для нагрева слоя нефти с целью его обнаружения. Именно стабильность и однородность ледяного слоя влияет на георадарные исследования. В сезоны с высокой влажностью, когда лед еще не полностью сформировался, использование воздушных радиолокационных станций будет неэффективным.

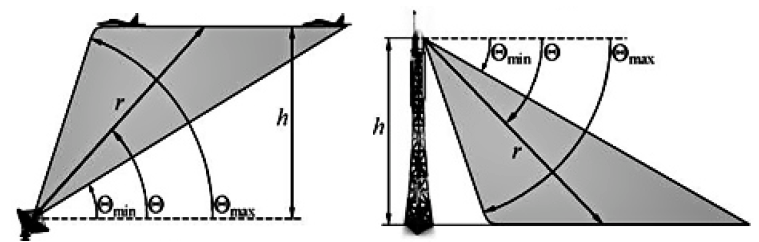

Рисунок 2 - Примеры использования излучения косекансной диаграммы направленности

Надледные датчики, такие как радиолокационные системы, были единственными, способными обнаружить нефть подо льдом или внутри него, но они требуют дальнейшего развития, чтобы сформировать оперативную систему мониторинга. Для достижения большей эффективности радиолокационного метода мониторинга нефтяных разливов необходимо использовать антенные системы с косекансными диаграммами направленности излучения.

Во всех практических приложениях необходимость использования косекансной диаграммы направленности связана с обеспечением равномерной плотности потока энергии радиоволн в широком угловом секторе направлений от объекта (или к объекту) действия радиосистемы.

В этом случае данная форма диаграммы обеспечивает отображение на экране монитора целей, находящихся на разных дальностях от радиолокационной станции, с одинаковой яркостью за счет их равномерного облучения. Для бортовых радиосистем косекансная диаграмма направленности обеспечивает равномерное облучение подстилающей поверхности независимо от угла падения радиоволн. Это оптимально для базовых станций сотовой радиосвязи и цифрового телевидения, которые требуют покрытия зоны обслуживания (рис. 2 справа) с постоянным уровнем мощности на входе абонентских приемников.

Для увеличения дальности действия системы позиционирования необходимо обеспечить более высокий уровень сигнала от ретранслятора и уменьшить влияние многолучевого распространения. В связи с формированием дискретно-настраиваемой диаграммы направленности антенной решетки и использованием активных антенных элементов точность и помехоустойчивость локальной навигационной системы могут быть значительно увеличены.

Антенная решетка состоит из прямоугольных печатных антенных элементов. Элементы смещены в горизонтальной плоскости, перпендикулярной плоскости, проходящей через точку возбуждения элементов антенны и их центры. Выбор такого расположения элементов антенны уменьшает взаимные помехи между элементами. При толщине подложки 1,5 мм, относительной проницаемости 4,2 и центральной рабочей частоте 1,5 ГГц размеры элементов антенной решетки составляют 42 мм x 42 мм. Точка питания расположена на расстоянии 13 мм от края печатного элемента, входной импеданс составляет 50 Ом. Расстояние между краями антенных элементов также составляет 42 мм. Это половина длины волны в диэлектрике.

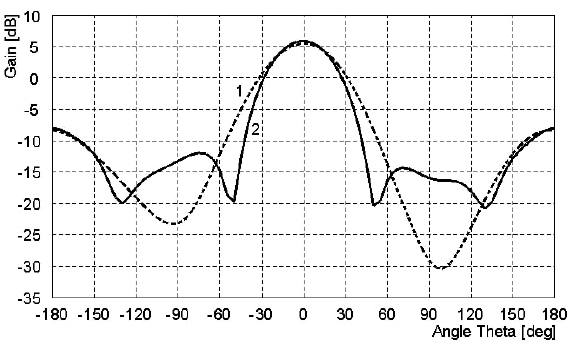

На рисунке 3 показаны диаграммы направленности трехэлементной антенной решетки с синфазным и несинфазным возбуждением элементов. Можно значительно изменить положение минимумов диаграммы направленности излучения, изменяя фазы возбуждения боковых элементов относительно центрального элемента. Это уменьшит влияние помех на полезный сигнал.

Рисунок 3 - Диаграмма направленности трехэлементной антенной решетки (кривая 1 - синфазное возбуждение, 2- несинфазное возбуждение)

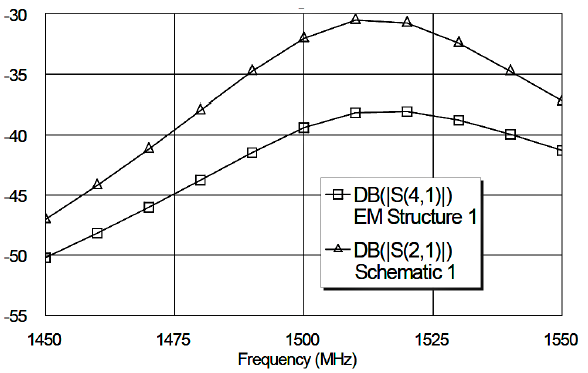

При этом каждый элемент антенной решетки совмещен с однопортовым СВЧ-усилителем, что превращает элемент решетки в активную приемопередающую антенну. На рисунке 4 показаны результаты моделирования коэффициента передачи микроволнового сигнала в канале связи с усилителем и без него. При использовании усилителя коэффициент передачи был значительно выше.

Рисунок 4 - Результаты моделирования передачи микроволнового сигнала с помощью пассивного и активного антенного элемента

Усилитель нечувствительный к согласованию входного сопротивления позволяет увеличить уровень сигнала на 8 дБ. Поскольку использование косекансной диаграммы направленности излучения и активной антенной решетки повышает эффективность метода радиолокационного мониторинга в целом, этот метод окажется гораздо более эффективным, чем предыдущие. В дальнейших статьях планируется рассмотреть эти особенности и преимущества более детально.

Заключение. В статье описывались условия и особенности разливов нефти в Арктическом регионе, а также их влияние на окружающую среду. Кроме того, обсуждались различные типы приборов и методов, которые могут быть использованы для дистанционного мониторинга возможных нефтяных разливов. В результате, методы с использованием радара, ультрафиолетового и инфракрасного излучения были признаны наиболее эффективными для мониторинга водной поверхности в арктических условиях: сильные порывы ветра, низкая среднегодовая температура и слой льда, покрывающий воду.

Некоторые датчики могут дополнять друг друга для получения большего объёма информации о нефтяном разливе: о толщине нефтяной плёнки, составе нефти, площади пятна и т.д.

Авторы намерены провести дальнейшие исследования по применению метода радиолокационного мониторинга нефтяных разливов с использованием косекансной диаграммы направленности и активной антенной решетки, так как данные особенности конструкции и функционирования радара позволяют получить максимум информации о разливе при должном уровне качества радиолокационного изображения.