Изучение флотации микродисперсий золота с минералами-носителями и аэрацией пульпы паровоздушной смесью

Текущее состояние. Увеличение потребления минеральных ресурсов, а также переход на переработку руд, представленных более мелкой вкрапленностью и более сложной минералогией, побуждает совершенствовать технологии переработки полезных ископаемых, в частности повышать эффективность процессов флотации упорных золотосодержащих руд.

Решаемая научная проблема. Целью работы является исследование влияния течения смачивающих пленок на результат извлечения из руд микродисперсий минералов методом флотации с использованием минералов-носителей и присадкой теплоносителя к воздуху, подаваемому для аэрации флотационной системы.

Предметом работы является кинетика поверхностных течений смачивающих пленок в условиях действия гидродинамических сил (силы инерции сближающейся с пузырьком частицы) и сил поверхностного взаимодействия (гидрофобного притяжения и гидрофильного отталкивания).

Методы исследования. Применен комплексный метод, включающий анализ и обобщение результатов актуальных научных публикаций по теме исследования, теоретические и экспериментальные исследования.

Натурные эксперименты по флотации выполнены на пробах руд месторождения Наталка (Магаданская обл.) и Олимпиада (Красноярский край).

Химический состав проб определялся искровым масс-спектрометром типа JMS-BM2 (JЕОL, Япония) с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS анализ).

Гранулометрический состав золота в пробе руды определялся сцинтилляционным спектральным анализом, а в концентрате – седиментационным анализом.

Микрорельеф и морфология частиц золота получена на электронном сканирующем микроскопе Quanta FEG-650F в составе автоматизированного минералогического комплекса Qemscan в режиме обратно отраженных электронов.

Свободное золото определяли амальгамацией измельченных навесок руды, а золото в сростках - цианированием с перемешиванием. Золото, покрытое пленками («в рубашке»), обрабатывали соляной кислотой в присутствии восстановителя (хлористого олова), отмывали горячей и холодной водой и подвергали цианированию. Золото в кварце определяли растворением сульфидов в царской водке и анализом остатка на золото. Золото в сульфидах определяли по разности между содержанием золота в материале до разложения сульфидов царской водкой и после разложения.

Числа адгезии при различном времени контакта зерен золота с пузырьком воздуха получены на контактном приборе для измерения времени индукции.

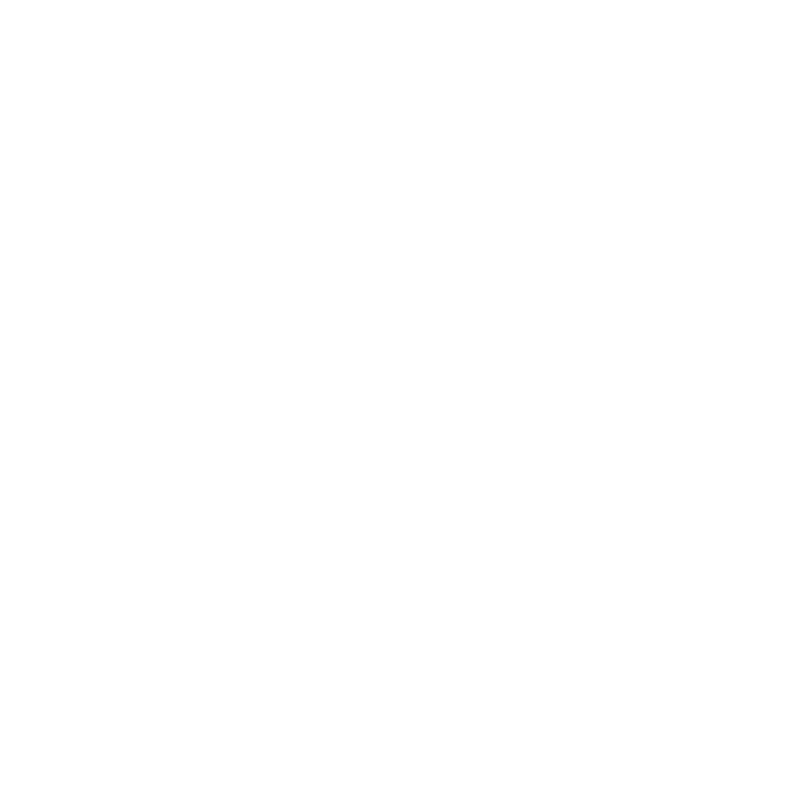

Детали исследования. Исследование зависимость времени индукции при прилипании пузырька воздуха к зернам кварца от температуры показало, что:

- переход смачивающей пленки в метастабильное состояние, необходимое для начала процесса массового прилипания частиц к поверхности пузырька, происходит с некоторой задержкой времени (рис. 1, а);

- энергия активации не зависит от величины поверхности твердого тела (рис. 1, б);

- отношение времени контакта и релаксации снижается при переходе от кварца к молибдениту и типичному сульфиду (рис. 1, в).

Рис. 1. К расчету энергии активации.

Исследование предельной толщины межфазной пленки при различных факторах флотации показало, что:

- высокая вероятность осаждения частицы на поверхность пузырька существует только вблизи его верхнего полюса - при отклонении траектории частицы от вертикальной оси пузырька на незначительный угол (рис. 2, а);

- эффективность захвата частицы становится ничтожно малой при выравнивании встречных потоков в межфазном зазоре, образованных перепадом давления, создаваемого силой инерции при ее сближении с пузырьком (рис. 2, а).

Рис. 2. Зависимость предельной толщины межфазной пленки от факторов флотации.

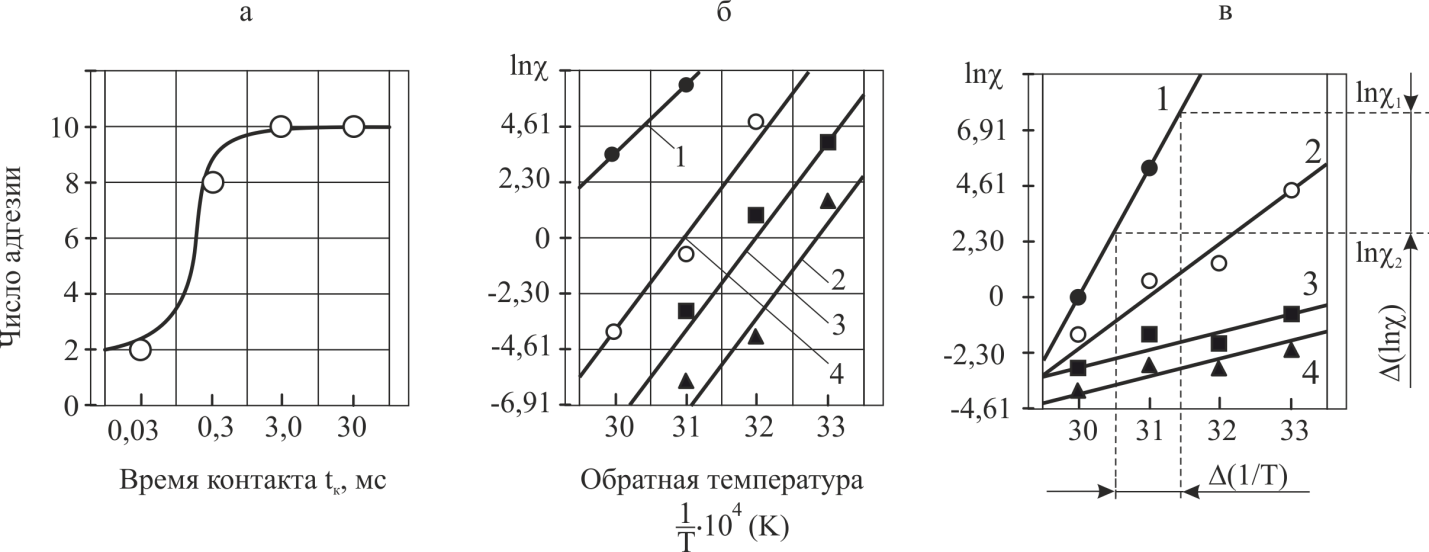

Исследование эффективности обогащения с использованием чернового концентрата в качестве минералов-носителей показало, что одним из факторов, способствующих приросту извлечения золота, является увеличение извлечения в концентрат мелких фракций золотосодержащего материала (рис. 3).

Рис. 3. Грансостав концентратов базовой (а) и новой (б) технологий.

При отсутствии явно выраженных сил инерции траектория частицы отклоняется от прямолинейной под действием поля скоростей жидкости, обтекающей пузырек, и образование флотокомплекса затрудняется. В то же время скорость налипания мелких частиц на крупные выше, чем скорость агрегации мелких частиц между собой.

Заключение. Введение в пульпу при флотации минералов-носителей в виде чернового концентрата, выделенного из части руды, и пузырьков воздуха, заполненных теплоносителем - горячим водяным паром, способствует повышению извлечения мелкодисперсного золота на 2,72 %, уменьшению содержания золота в хвостах с 0,514 до 0,409 г/т, увеличению качества концентрата от 72,94 до 97,07 г/т и уменьшению относительного выхода концентрата на 24,9 %.