Исследование гидролитосферных процессов с использованием результатов опытно-фильтрационных работ

Текущее состояние. Миллиарды людей напрямую зависят от водных ресурсов подземных вод. При рассмотрении добычи минеральных вод в мировом масштабе в настоящее время можно выделить несколько основных проблем, возникающих при разработке месторождений.

Первая проблема, которая является в то же время самой важной, а также может повлечь за собой очень серьезные последствия – это недостаточное изучение местности, в которой будет производиться разработка месторождения. Добыча минеральных вод требует тщательного изучения местности перед разработкой, а также рассмотрения множества аспектов, связанных с условиями добычи конкретных месторождений. Также очень важно полностью изучить местность, в которой будет вестись добыча, все ее экологические уровни, так как разработка месторождения минеральных вод — это комплексный процесс, который может повлиять на все природные и экологические аспекты близлежащей местности.

Перед началом разработки месторождения минеральных вод очень важно учесть все физические и геологические аспекты самого месторождения, удаленность его от населенных пунктов, интенсивность добычи, физические и геологические характеристики окрестных почв, а также все экологические условия местности. Также очень важно составить план разработки месторождения, и не пренебрегать рекомендованными условиями технологического процесса разработки месторождения минеральных вод.

Зачастую, пренебрежение грамотным изучением местности и аспектов добычи может привести к крайне печальным последствиям для экологии близлежащей территории, а также для людей, проживающих в окрестных населенных пунктах. Например, недостаточное изучение аспектов добычи может привести к множественным нарушениям в технологии разработки месторождения, недостаточной или слишком интенсивной добыче, а последствиями этого могут стать нарушение экологического баланса региона добычи, геологические катастрофы, сели, оползни, истощение водоносного горизонта региона и многие другие. Также среди общемировых проблем можно выделить такую экологическую проблему, как антропогенное влияние на качество подземных минеральных вод.

Состояние водных ресурсов очень часто напрямую зависит от состояния экологической среды региона, его биосферных и химических процессов, гидрогеологической обстановки. На сегодняшний день влияние человека на подземные воды только продолжает усиливаться. Из-за массовой застройки происходит активное влияние на верхние пласты почвы и грунта, а именно там находятся основные пригодные для питья водные запасы, к тому же, они наиболее подвержены загрязнению – из-за относительно низкого расстояния до верхнего слоя почвы и низкой фильтрации, что способствует очень медленному самоочищению таких вод и получается, что после подземных вод загрязнения уже никуда не уходят, и они становятся своего рода конечным сосудом для загрязнений. Также можно отметить, что из-за все той же массовой застройки и антропогенного влияния нагрузки, на пласт сильно возрастают, что приводит к миграции воды в более глубокие или соседние пласты, и при всем при этом она продолжает свое загрязнение.

Решаемая научная проблема. Исследование системы управления гидролитосферным процессом, направленной на сохранение запасов минеральных вод с применением статистического анализа и аппроксимирующих функций, учитывающих скин-эффект, и определением оптимального числа добывающих скважин.

Методы исследования. В качестве объекта рассматривается участок Кавказских Минеральных Вод. Анализ данных мониторинга в наблюдательных скважинах показал систематические колебания водонапора во времени. Данные систематические колебания за счёт различных факторов можно охарактеризовать и рассматривать как неопределенные или случайные процессы и учитывать данные процессы при проектировании математической модели гидрогеологических объектов. Анализируя динамику уровней и их систематические колебания, можно предложить некоторое ограничение для математической модели объекта, что моделируемые случайные процессы будут рассматриваться как стационарные. Для проверки этой гипотезы проведен статистический анализ данных мониторинга пьезометрического уровня в наблюдательных скважинах рассматриваемого участка месторождения.

Для математического моделирования гидрогеологического объекта была выбрана методика описания гидрологических процессов в декартовых и радиальных координатах. Добычу гидроминерального сырья осуществляют с помощью одной добывающей скважины. Для контроля состояния гидролитосферного процесса обустроены две контрольные скважины.

Численные методы применяются для компьютерного моделирования гидродинамических процессов с использованием среды разработки Delphi, которая более доступно позволяет корректировать параметры модели после верификации.

Также применяются частотные методы анализа систем с распределенными параметрами, поскольку гидрогеологический объект является пространственно-распределённым. Применяется использование передаточных функций, аппроксимирующих гидролитосферные процессы с учётом скин-эффекта. Данные аппроксимирующие функции применяются в

Детали исследования. В результате опытно-фильтрационных работ (ОФР), для рассматриваемого месторождения получено, что при дебите добывающей скважины 100 м3/сут.:

значения коэффициента влияния добывающей скважины K1=0.0257;

значения коэффициентов влияния добывающей скважины на контрольные скважины соответственно равны: при удалении контрольной скважины от добывающей на расстояние L1=Lx=50 м; K2=0.00413; при удалении контрольной скважины от добывающей на расстояние L2=Ly=60 м; K3= 0.00237.

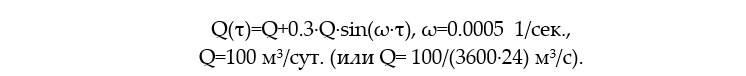

Для определения динамических характеристик рассматриваемого процесса на вход подают гармоническое входное воздействие вида:

График изменения уровня в добывающей скважине (в точке установки датчика на глубине 75 м), при гармоническом входном воздействии, на интервале времени, когда функция выхода близка к квазистационарному режиму, приведен на рис. 1. В результате вычислений были получен сдвиг по фазе сигнала выхода относительно входного воздействия:

Рисунок 1. Изменение уровня в добывающей скважине

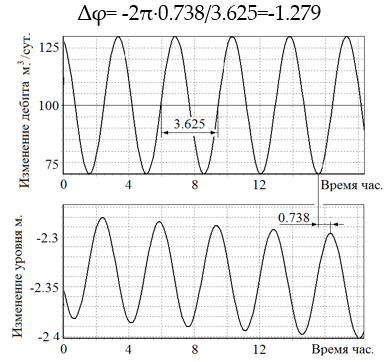

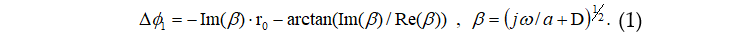

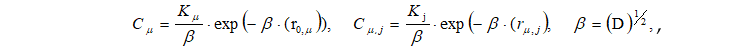

Рассмотрим методику определения параметров звеньев, аппроксимирующих статические и динамические характеристики рассматриваемых объектов. При этом полагаем, что коэффициенты фильтрации по пространственным координатам {x,y} разные. В рассматриваемом случае структура звена, аппроксимирующего статические и динамические параметры объекта может быть записана в виде:

Путем математических преобразований были найдены D=0.001449, K= 0.0010549, Kn =1.07647.

При проведении опытно фильтрационных работ исследованы и динамические характеристики объекта управления. Поскольку датчик располагался в области колодца, то соотношение для определения фазы аппроксимирующего звена может быть записано в виде:

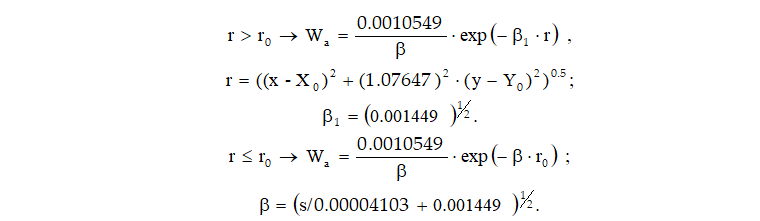

Подставляя исходные данные: D=0.001449, K= 0.0010549, ω=0.0005, ∆φ1=-1.279 рад., и решая уравнение (1) численным методом, получим: a=0.00004103. Поскольку динамические характеристики измерялись внутри колодца, то динамика и статика рассматриваемого процесса описываются уравнениями:

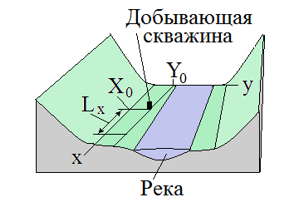

При разработке месторождения определяются перспективы объемов добычи гидроминерального сырья. Рассматривается возможность обустройства «куста» добывающих скважин. Область расположения рассматриваемых скважин определяется, исходя из ландшафтных условий.

Одним из значимых регионов добычи гидроминерального сырья является регион Кавказских Минеральных Вод, имеющий горный ландшафт. Положим, что добывающая скважина располагается в ущелье, приведенном на рис. 2.

Рисунок 2. Расположение добывающей скважины

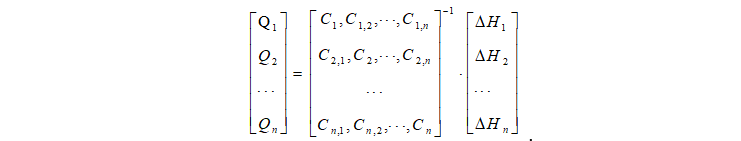

Для рассматриваемого месторождения требуется определить число добывающих скважин (n), обеспечивающих максимальный доход (ДД) за десять лет эксплуатации месторождения.

При этом будем полагать: добыча гидроминерального сырья осуществляется в течение 3650 суток; r0,i = 0.2 м (радиусы колодцев); N –стоимость 1 м3 гидроминерального сырья составляет 500/1000000 млн. руб.; Cр – затраты на обустройство и содержание одной скважины в течение 10 лет составляют 30 млн. руб.; налог на недропользование 7.5 %. При этом значения понижений уровней (∆Hi) в зонах расположение добывающих скважин должно составлять 10 м.

Число параметров, которое учитывается при вычислении прибыли, может быть расширено, в соответствии законодательной базой. Увеличение числа параметров приведет к корректировке формулы.

Процедура решения поставленной задачи распадается на следующие этапы:

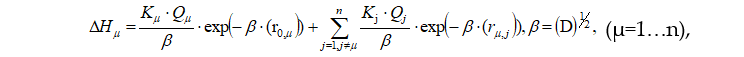

1. Влияние j добывающей скважины на понижение уровня в μ добывающей скважине описывается следующим соотношением:

где: ∆Hμ – понижение уровня в рассматриваемой μ–й скважине (μ=1…n); r0,j – заданный радиус; rμ,j – расстояние от μ–й до j–й взаимодействующих скважин (если у добывающих скважин координаты изменяются по х и у , то вычисление rμ,j осуществляется с использованием (12)); n –число скважин; Qμ – дебит μ– ой скважины; Qj – дебит j-ой скважины.

Полагая

и преобразуя (5.5), получим матричное уравнение для определения дебитов добывающих скважин:

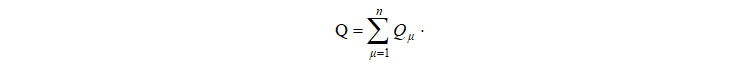

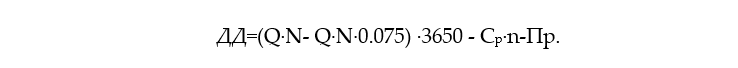

2. Суммарный дебит (Q) может быть определен из соотношения:

3.Определим прибыль, за десять лет эксплуатации месторождения:

Была составлена программа для расчета ДД при изменении числа добывающих скважин. По результатам расчетов построены графики, приведенные на рис. 3.

Рисунок 3. Графики изменения дебита и прибыли от числа скважин

Оптимальное число добывающих скважин равно шести, максимальный доход за 10 лет эксплуатации месторождения составит 1635.838 млн.руб., а суммарный суточный дебит составит 1075.654 м3 .

Когда запускают в эксплуатацию месторождение, обычно обустраивают небольшое количество скважин. По мере увеличения потребительского спроса на поставляемую продукцию (гидроминеральное сырье) может быть увеличено число скважин. Максимальное число скважин, (для рассмотренной выше задачи) которое может быть обустроено на отрезке Lx (см. рис. 3) равно шести.

Заключение. В работе рассмотрены методы исследования гидрогеологических объектов и методы исследования распределенных систем управления с использованием результатов опытно-фильтрационных работ. Проанализирована существующая схема технологического процесса добычи минеральной воды из месторождения. К основным задачам, реализованным в рамках исследования, стоит отнести:

1. Статистическая обработка данных режимов эксплуатации месторождения выявила стационарность гидролитосферных процессов, что позволяет промоделировать стационарные случайные воздействия, влияние которых может привести к понижению пьезометрического уровня ниже допустимой нормы, к разрушению структуры гидрогеологического объекта и потере источника минеральной воды.

2. Опираясь на результаты опытно-фильтрационных работ, могут быть определены перспективы обустройства и использования новых месторождений, а также перспективы модернизации действующих месторождений минеральных вод за счёт выбора оптимального количества добывающих скважин.

Полученные результаты с использованием методов компьютерного моделирования могут быть применены в смежных областях для распределенных систем с гидродинамическими процессами.