Влияние циклических знакопеременных температур на структуру цементного камня в условиях многолетнемерзлых пород

Текущее состояние. Освоение нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и Арктического шельфа сталкивается с проблемами цементирования скважин в интервалах многолетнемерзлых пород (ММП), где толщина мерзлых толщ достигает 570-900 м при температурах от -10°С до 0°С. Литологический разрез ММП представлен неоднородными супесчано-глинистыми отложениями четвертичного и палеогенового возраста с пористостью 35% и льдистостью 50%. Растепление ММП в процессе бурения вызывает деформации околоскважинного пространства, снижение адгезии цементного камня к горной породе, интенсивное кавернообразование и смятие обсадных колонн при обратном промерзании. Существующая методика оценки морозостойкости тампонажного камня по ISO 10426-2 не учитывает деформационные изменения микроструктуры при циклических знакопеременных температурных воздействиях, что ограничивает ее применение для прогнозирования долговечности цементного кольца в условиях Крайнего Севера.

Решаемая научная проблема. Основной задачей исследования является изучение влияния циклических знакопеременных температур на микроструктуру цементного камня в интервалах распространения ММП. Идея заключается в том, что деструктивные изменения структуры вызваны замерзанием остаточной жидкости затворения в поровом пространстве, не вступившей в реакцию гидратации с минеральным вяжущим веществом, приводят к разупрочнению матрицы цементного камня. Научные задачи включают разработку математической модели тепловых процессов в системе «скважина-ММП», экспериментальное изучение деформаций цементного камня при циклах «замораживания-оттаивания», а также оценку эффективности синтетического полимера на основе полиакриламида (ПАА) для минимизации структурных дефектов.

Методы исследования. Математическое моделирование выполнено в программной среде COMSOL Multiphysics с использованием уравнения теплопроводности Фурье и критерия Нуссельта для описания теплопереноса в многокомпонентной системе скважины. Геолого-технической основой послужили параметры Уренгойского месторождения с допущением горной породы как сплошной среды и постоянной теплопроводностью влажного цементного камня 1.1 Вт/м·К. Лабораторные исследования проводились на оригинальной климатической камере, оснащенной тензометрическими датчиками и термометрами, погруженными в образцы цемента. Образцы цементного камня (40×40×160 мм) изготавливались из тампонажного материала ПЦТ-I-50 с водоцементным соотношением 0.44 и 0.5 по стандартам ГОСТ 1581-2019 и API 10B-2. Структурный анализ включал рентгеновскую микротомографию на приборе SkyScan 1172, определение прочности на сжатие гидравлическим прессом Controls pilot 3, расчет динамического модуля упругости по скорости ультразвуковых волн и измерение водоотдачи на фильтр-прессе Fann. Для модификации свойств вводилась добавка ПАА (0.6% от массы цемента).

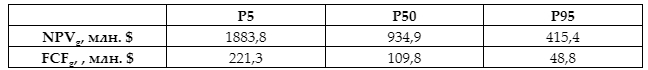

Детали исследования. Численное моделирование показало (рисунок 1), что через 10 часов после цементирования температура цементного кольца достигает 0°C, а через 15 часов снижается до температуры окружающего горного массива (-8°C), формируя критические условия для структурной целостности.

Рисунок 1. Изотермы от тампонажного раствора в заколонном пространстве: (а) через 33000 сек, (б) через 54000 сек

Экспериментально установлено, что при замерзании остаточной воды в порах возникают растягивающие напряжения до 1.5 МПа с пиком при -1.1°C – температуре кристаллизации жидкости. После трех циклов замораживания-оттаивания у немодифицированного цемента (В/Ц=0.5) открытая пористость увеличивается с 8.73% до 11.78%. Томография выявила образование микротрещин из-за слияния пор при повторных температурных циклах (рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты томографического исследования цементного камня после трех циклов охлаждения-нагрева: а – В/Ц 0.5; б – В/Ц 0.44

Рисунок 3. Результаты исследования упруго-прочностных свойств образцов испытывающих циклические температурные воздействия и формирующиеся при нормальных условиях: а – изменение модуля упругости; б – изменение прочности на сжатие

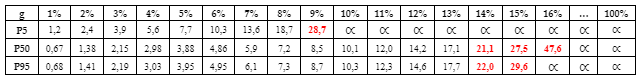

Снижение потери жидкости (38 мл за 30 минут) было достигнуто за счет оптимизации концентрации ПАА, что изменяет физико-химические свойства жидкости затворения. Эта модификация снижает поверхностное натяжение, способствуя более однородному распределению частиц клинкера в цементной матрице. Стоит отметить, что основным свойством ПАА является его способность снижать водоотдачу. Однако его положительное влияние на упруго-прочностные свойства также заметно (рисунок 3), о чем свидетельствует более стабильные значения модуля Юнга при температурном циклическом воздействия и газопроницаемости.

Помимо этого, происходит смещение температуры кристаллизации внутрипоровой жидкости, что уменьшает время нахождения в зоне отрицательных воздействий и тем самым снижает количество образовавшихся кристаллов льда.

В ходе интерпретации полученных результатов, можно отметить частичную компенсацию внутрипоровых напряжений в структуре цементной матрицы при переходе фазового состояния остаточной жидкости их жидкого состояние в твердое.

Использование ПАА в качестве добавки снижает водоотдачу на 54,76% в цементном растворе (В/Ц 0,44) по сравнению с результатами без добавки.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что добавление ПАА в тампонажный раствор, используемый для цементирования верхних интервалов скважин в вечной мерзлоте, не устраняет развитие деформационных напряжений в цементном кольце. Однако оно снижает риск образования микротрещин при циклическом знакопеременном температурном воздействии, тем самым способствуя сохранению жизненного цикла цементной матрицы. Этот вывод согласуется с результатами, представленными в работе Sunardi (2024), где применение полимерных модификаторов также продемонстрировало эффективность в повышении устойчивости композитных материалов к термическим нагрузкам. Включение ПАА в цементный раствор продемонстрировало положительное влияние как на напряженно-деформированное состояние, так и на физико-механические свойства цементной оболочки. В качестве продолжения текущего исследования планируется дальнейшее детальное исследование микроструктуры цементной матрицы. Это будет включать моделирование ее поведения с альтернативными полимерами и минеральными добавками, а также выполнение микроструктурного анализа с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгеновской дифракции (XRD).

Заключение. Для определения поведения теплового поля многокомпонентной системы скважины с учетом ОЗЦ в условиях Крайнего Севера была разработана математическая модель в программном комплексе COMSOL Multiphysics. На основании математического моделирования определены температура и время формирования цементного кольца в разработанной климатической камере для проведения лабораторных исследований.

Оценка свойств цементного камня под воздействием циклических температур на его микроструктуру основана на применении комплекса аналитических и эмпирических методов. Установлено, что формирование цементного кольца при низких и отрицательных температурах негативно сказывается на его микроструктуре. Основной причиной образования микротрещин в цементной матрице являются растягивающие напряжения, возникающие в поровом пространстве при изменении агрегатного состояния остаточной жидкости затворения, не вступившей в реакцию гидратации. Образование кристаллов льда в каркасе порового пространства увеличивает напряжения, накопление которых приводит к необратимым деформационным изменениям (микротрещинам).

Экспериментально подтверждено, что добавление ПАА в цементный состав (В/Ц = 0,44) значительно улучшает отдельные параметры цементной матрицы при циклическом «замораживании-оттаивании». Коэффициент проницаемости состава с ПАА составил 18×10⁻⁵, что в 3,1 раза ниже показателя чистого цемента (56×10⁻⁵), что свидетельствует о повышении структурной целостности цементной матрицы. Кроме того, прочность на сжатие образца, модифицированного состава, после трех циклов (11,4 МПа) превысила прочность чистого цемента (9,51 МПа) на 20%. Эти улучшения объясняются снижением внутрипоровых напряжений за счет уникальных структурных характеристик цементной матрицы, улучшенной ПАА, что снижает вероятность потери целостности матрицы при температурных циклах. Указанные улучшения связаны с компенсацией внутрипоровых напряжений за счет структурных особенностей цементного камня с добавкой ПАА, что снижает риск нарушения целостности матрицы при температурных циклах.