Комплексная характеристика циркона из гранитоидов верхнеурмийского массива (приамурье)

Решаемая проблема. В последние годы наметилась негативная тенденция выделения редкометалльных гранитов по геохимическим признакам, без учета их геологических и минералого-петрографических особенностей, что влечет за собой чрезмерное расширение понятия «редкометалльный гранит» и ошибки в геологическом картировании и прогнозно-поисковой практике. Выявление типоморфных особенностей акцессорного циркона из гранитов Верхнеурмийского массива, способствует совершенствованию научно-методической основы для установления среди пород гранитоидных плутонов региона редкометалльных гранитов литий-фтористого типа.

Методы исследования. На первом этапе, каменный материал подвергался процессу пробоподготовки, конечной целью которой являлось выделение мономинеральной фракции циркона. Методами растровой электронной микроскопии (JSM-6460LV с EDX- и WDX- приставками фирмы Oxford, Горный университет) выполнено 263 определения состава циркона в шлифах биотитового гранита – 35 зерен/66 точек; жильного порфировидного гранита – 10 зерен/30 точек; циннвальдитового гранита – 40 зерен/167 точек. Определение содержания элементов-примесей в цирконе (67 аналитических точек/41 зерно) проводилось на ионном микрозонде Cameca IMS-4f (ЯФ ФТИАН РАН, Ярославль) по стандартной методике. Степень кристалличности циркона оценивалась по параметрам спектров комбинационного рассеяния, которые снимались на Рамановском спектрометре Renishaw InVia (ЦКП, Горный университет). Валовые составы гранитов определялись методом рентгенофлуоресценции (XRF) – для петрогенных элементов, и методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) как для петрогенных элементов, так и для широкого набора элементов-примесей в лаборатории ActLabs (Онтарио, Канада).

Детали исследования. Первичные оптические наблюдения 19 проб (60-200 зерен/проба) позволили выделить два типа зерен циркона во всех исследуемых образцах:

Первый тип представлен сравнительно короткопризматическими, бурыми и медовыми, полупрозрачными идиоморфными зернами.

Ко второму типу относятся практически бесцветные, длиннопризматические зерна, в которых отсутствуют метамиктные ядра, однако, в заметном количестве присутствуют минеральные и расплавные включения.

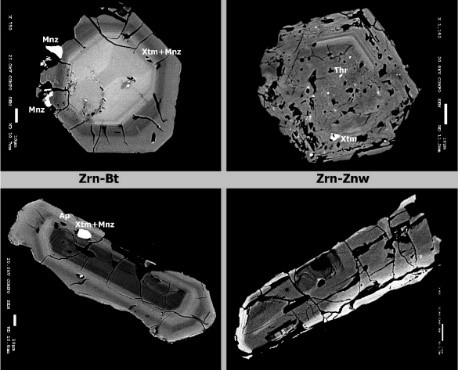

Разделение на разновидности для циркона из циннвальдитовых гранитов (Zrn-Znw) основывается на медианном значении КУ = 1.92. В случае выборки циркона из биотитовых гранитов (Zrn-Bt) для адекватного разделения на разновидности следовало перейти от медианного значения КУ =2.0 к модальному = 1.55. Осцилляторная зональность циркона биотитовых гранитов отражает длительный путь эволюции маловодной магмы, способной перемещаться на значительные расстояния; пятнисто-блоковая затечная зональность и повышенная пористость циркона Zrn-Znw свидетельствует о менее стабильных условиях роста, повышенной активности воздействия флюидной фазы и нарушении регулярности решетки вследствие вторичных изменений и формирования минералов-узников (рисунок 1).

Рисунок 1 – Наиболее характерные изображения, демонстрирующие различия внутреннего строения коротко и длиннопризматической разновидностей циркона из биотитовых гранитов баджальского комплекса Zrn-Bt и литий-фтористых гранитов правоурмийского комплекса Zrn-Znw

Данные ионного микрозондового анализа позволили корректно применить термометр Ti-в-цирконе, исключив из выборки точки, соответствующие измененным доменам циркона и содержащие более 30 ppm Ti. Полученные медианные значения температур для Zrn-Bt и Zrn-Znw составили 831°C и 710°C, соответственно. Температура насыщения циркона, рассчитанная на основе состава циркон-содержащих гранитоидов, составила 761°C для Zrn-Bt и 685°C для Zrn-Znw.

При переходе от центральных к краевым зонам Zrn-Bt наблюдается существенный левый сдвиг полос ν1(SiO4) и ν3(SiO4), сопровождающийся их редуцированием, вплоть до образования так называемого аморфного гало, характерного для циркона с высоким содержанием REE. В центральных зонах Zrn-Bt значения FWHM для пика ν3(SiO4) варьирует в пределах от 8.7 до 18.4 cm−1, что свидетельствует лишь о частичной аморфизации кристаллической структуры (транзитное состояние).

Снижение высоты пиков на спектрах краевых зон (FWHM достигает минимальных значений - 29.1 cm−1), свидетельствует о сильных нарушениях решетки, повышении ее изоморфной емкости и, как следствие, большем накоплении элементов-примесей, что подтверждается корреляцией между уширением и сдвигом пиков со снижением фракционирования REE (LuN/LaN).

Заключение. Результатом проведенных исследований является комплексная характеристика типоморфных особенностей циркона из верхнеурмийской интрузивной серии с литий-фтористыми гранитами. Особенности состава и строения исследуемого циркона циннвальдитовых гранитов сходны с аналогичными признаками циркона из литий-фтористых гранитов массива Северный (Чукотка), массива Моле (Австралия), Рудных гор (Германия, Чехия), что допускает возможность использования выявленного комплекса типоморфных признаков циркона для корректного расчленения различных гранитоидных серий с литий-фтористыми гранитами.